5大飲食與生活習慣加劇高血壓?

高血壓無聲無色,卻是導致多種嚴重疾病的禍首,包括心臟病、中風、腎衰竭等高血壓併發症。根據香港衞生署 2020-22年度人口健康調查報告,香港約 30%人口患有高血壓,但其中有超過 40%的在進行調查前並不知道自己患有這沉默的殺手。事實上,憑藉簡單的飲食調理,配合健康生活模式,便可有效地控制和改善高血壓這種慢性疾病,遠離這沉默的殺手。

什麼是高血壓?

高血壓是一種常見的慢性疾病,指血液在動脈內流動的壓力過高,對血管壁持續造成損害。以成年人來說,正常血壓水平(mmHg)是上壓(收縮壓)低於 130,下壓(舒張壓)則低於 85。若上壓 >140及下壓 >90,已屬於高血壓患者。

可引發的嚴重疾病

長期高血壓代表對血管和心臟的持續傷害,可令血管硬化、變狹窄和變形,可導致:

- 視力減退,甚至失明

- 腎臟衰竭

- 心肌梗塞、心臟衰竭

- 腦中風

- 認知障礙症

- 周邊動脈阻塞性疾病

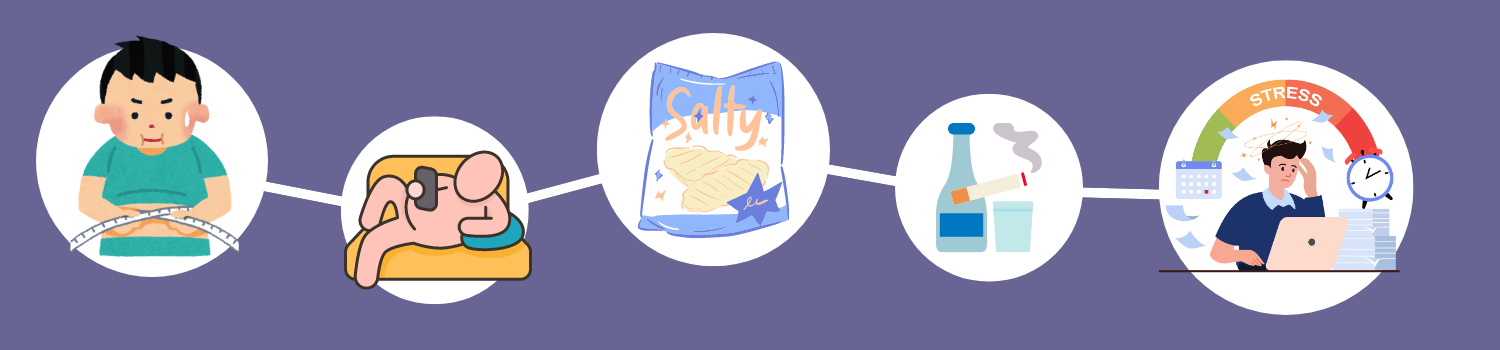

要風險因素

雖然一些因素如遺傳和年齡無法改變,但仍有更多的可透過健康生活和飲食習慣來預防或控制病情。

過重、肥胖

過多脂肪不僅會對關節造成負荷,亦會令血液會變得濃稠粘滯,加重心臟和腎臟的負擔。另外,肥胖會增加體內胰島素阻抗,加劇血管收縮,同樣提高血壓水平。據衞生防護中心估計, 65%-75% 的高血壓個案由肥胖引致。

評估體重的常用指標是 BMI(體重 kg / 身高 m²)。以香港成年人來說,BMI超過 23可視作超重,超過 25已屬肥胖。研究指出,BMI每增加 5kg/m²,患高血壓的風險便上升 49%。亦有研究估計,肥胖人士每減重 10kg,可以降低上壓 5-20mmHg。

另一個不容忽視的指標是腰圍,累積的皮下脂肪會儲存在腹腔,即形成「中央肥胖」。世衛建議男性和女性的理想腰圍分別是 <90cm和<80cm,每超出標準 10cm代表罹患心血管疾病的風險上升 27%。

缺乏運動

長期缺乏運動,體內的「壞膽固醇」會逐漸累積,阻塞血管和引致血液黏稠度升高,加重心臟的負擔。有研究指出,每日久坐時間每多 1小時,患上高血壓的風險就增加 4%。

世衛建議成年人每星期應進行最少 150-300分鐘的中等強度帶氧體能活動(例如快步行、行樓梯、平路上踏單車等);或最少 75-150分鐘的劇烈強度帶氧體能活動(例如緩步跑、打籃球、踢足球等)。

高鹽飲食

鹽份過高是導致高血壓的最大元凶,因為過量的鈉離子會刺激腎上腺分泌血管收縮素,加重心臟的負擔。世衛建議每日鈉的攝取量不應超過 2,000mg(或 5g鹽);有營養師亦建議每餐鈉攝取量應控制在 800mg(2g鹽)內以策安全。

每日低於 2,000mg鈉攝取量是什麼概念?原來一份沙爹牛麵(500g)的鈉含量已達 2,200mg;較低含量的火腿通粉(500g)也有 1,500mg。而事實上,多喝水並不能有效排鈉;最理想是改變飲食來控制鈉的攝取量,和多補充高鉀含量的食物。例如牛油果、燕麥和香蕉都可以增加體內鉀離子,協助身體排出鈉離子。

吸煙和酗酒

吸煙時煙霧中的有害物質如一氧化碳會損害血管的彈性,加上尼古丁會刺激血管收縮,導致心臟負荷大增。一項研究更顯示,對比不吸煙的男性,每天僅抽一支香煙的男性罹患心臟疾病的機率提高了 46%;而女性吸煙者則更高,有 57%。因此,減低吸煙量只是第一步,最理想還是戒煙吧!

至於酒精,它會引發腎上腺激素分泌異常,從而導致血管收縮,造成血壓升高。與不飲酒男性對比,日飲超過 2杯的男士患上高血壓的風險增加 51%;而對女性而言,風險就增加 47%。

壓力大和精神緊張

在這個狀態下,人體會啟動所謂的「戰鬥或逃跑」機制。大腦會指示腎上腺素和皮質醇的分泌,釋放更多的荷爾蒙,使心跳加速、呼吸加快、血壓升高。若長期且持續,會加重心臟負擔,並導致血管損傷。

高血壓不可小覷,但只要從飲食和生活習慣著手,再配合定期測量是可以有效預防的。若不幸地已經是高血壓患者,因每個人的病情、體質和用藥都不盡相同,必須跟從主診醫生的飲食和生活建議。

免責聲明:

我們致力從不同渠道搜尋、收集、研究及分析各種健康相關資訊,唯不能完全保證資訊的準確性、完整性和及時性。如有任何疑問,請向註冊醫生或相關專業人士查詢。

作者: HealthyOne 團隊

日期: 2024-04-05